외국 건축가도 견학오는 김인철의 '호수로 가는 집'

"나 여기 있소 하듯 아우성 치는 건물이 아니라 자연 속에 녹아드는 건물로"

"저, 저희 부모님이 춘천호 상류 쪽 산자락에 계시는데 서른평 정도 전원주택을 한 채 지으려고 하세요. 인터넷에서 선생님 작품을 봤는데 꼭 설계를 맡아주셨으면 합니다." 3년 전 한 젊은 신사가 건축가 김인철(64·중앙대 건축학부 교수)씨의 건축사무소 아르키움을 찾아왔다. 알고 보니 유명 홈쇼핑 쇼호스트 이건종(42)씨였다.

- ▲ 산으로 둘러싸인 고요한 춘천호 상류. 건축가 김인철이 지은 나즈막한 2층짜리 전원주택‘호수로 가는 집’이 들어서 있다. 자연의 정적을 깨뜨리지 않으려 상자 모양 집이 땅에 조심스레 얹혀있는 느낌이다. /전기병 기자 gibong@chosun.com

김 교수는 건물 외벽 전체에 동그란 구멍이 뚫린 서울 논현동 사거리의 랜드마크 '어반 하이브', 파주출판도시의 '웅진씽크빅' 등을 설계한 한국 대표 건축가 중 한 명. 그가 맡기엔 턱없이 작은 규모였고 입지도 좋지 않아 그 자리에서 거절하고 싶었지만 사무실까지 찾아온 정성이 갸륵해 직원을 대신 현장에 내려 보냈다. 귓속말로 지침을 내린 채. "그냥 조언만 하고 완곡하게 거절하게." 그런데 현장에 간 직원이 흥분해 숨을 헐떡이며 전화를 걸었다. "소장님, 여기 장난 아니에요. 이탈리아 코모(Como·호수를 끼고 있는 세계적으로 유명한 별장 밀집 지역)보다 나아요. 꼭 하셔야겠어요!"

춘천시 사북면 가일리, 승용차 한 대가 겨우 지나갈 수 있는 좁은 길밖에 없는 고요한 호숫가. 이곳의 전원주택 '호수로 가는 집'은 하마터면 지어지지 못했을 건축물이다. 설계 의뢰에 심드렁했던 건축가를 도면 앞으로 이끈 마력(魔力)은 자연, 그 한 가지였다.

- ▲ 건축가 김인철씨

자연을 거스르지 않고 정해진 예산 3.3㎡(1평)당 300만원을 맞추기 위해 나온 디자인은 노출 콘크리트로 된 박스형의 2층짜리 건물이었다. 연면적 124㎡(37.5평)로 전원주택치고도 작은 넓이였다. "재료나 형태로 말하는 건물은 어울리지 않는다고 생각했다. 그래서 물성을 최대한 드러내지 않는, '침묵하는 재료'인 콘크리트를 쓰고 가장 단순한 상자형태로 만들었다."

그렇다고 단순하기만 한 건물은 아니다. 가까이서 보면 매끈한 질감의 일반 노출 콘크리트와는 사뭇 다르다. 송판을 붙였다가 떼 거친 결을 살렸다. 외벽엔 서로 다른 크기와 형태의 네모 구멍 10여개를 뚫었다. 집 안에서 보면 이 구멍을 통해 다양한 경치가 펼쳐진다. 김 교수는 "카메라의 여러 가지 프레임을 생각하면 된다. 때론 풍경이 파노라마 사진처럼 펼쳐지고 때론 줌을 한 것처럼 가까이 보인다. 트인 공간이 많아 내부가 작지만 답답하지 않은 효과도 있다"고 했다.

- ▲ 2층 침실에서 외부를 바라본 모습. 정면의 유리창을 통해 호수와 산이 한 폭의 산수화처럼 펼쳐진다. 왼쪽으로 보이는 복도 역시 유리창으로 마감해 외부가 보이게 했다.

시골 동네에 등장한 노출 콘크리트 집. 선뜻 받아들이기는 힘들었음 직하다. 서울에 살다 25년 전쯤 이곳으로 옮겼다는 건축주 김을식(65)씨는 "남편과 건축 잡지를 쌓아놓고 봤지만 어렵고 답도 나오지 않았다. 그냥 건축가를 믿고 모든 걸 맡겼다"고 했다. 생경한 건물을 보고 "창고 같다"던 이웃 주민들도 이젠 "동네의 명물"이라 자랑이 대단하다. 이 집이 2009년 건축가협회상을 탄 뒤로 건물을 보러 지방의 건축학도는 물론이고 외국 건축가들도 온다. 며칠 전엔 이탈리아의 여성 노(老) 건축가가 예고 없이 들러 감탄하고 돌아갔다.

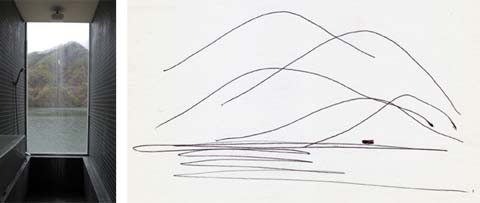

- ▲ (사진 왼쪽)샤워를 하면서도 외부 풍경을 즐길 수 있게 유리창을 커다랗게 냈다. 창이 마치 액자 같다. (사진 오른쪽)대자연에 점(点)을 찍겠다는 건축가의 설계 의도가 보이는 스케치. 산자락의 검은 점이 건물로 구현됐다.

건물의 설계는 건축가의 몫이지만 건물에 삶을 불어넣는 것은 건축주의 몫이다. 건축주 부부는 길을 헤매 자신의 집을 찾아온 이들에게 주저 없이 문을 연다. 때론 텃밭에서 키운 곡식으로 정성스레 차린 밥을 대접한다. 노년의 그들이 소박하게 건축, 그리고 문화를 나누는 방법이다. 김 교수는 "건축가라도 자기가 건축한 집에 선뜻 가기 쉽지 않다. 이방인이 들어가기란 더 힘든데 이분들은 항상 개방한다. '건축을 느끼게 하는' 건축주이다"라고 했다.

자연을 섬기는 건축가, 그가 만든 자연 속 한 점(點)의 집, 그 집에 사는 인심 좋은 사람들…. 저 멀리 화악산 산등성이에서 피어오르는 물안개가 빙그레 그들을 굽어보고 있었다.