-

야식(夜食)이 한국인을 병들게 하고 있다. 집집마다 ‘24시간 신속배달’ ‘족발+보쌈=2만원’ 등의 스티커가 부엌 서랍장 안에 굴러다닌다. 단단하게 마음 먹은 ‘다이어트 결심’이 전화 한 통이면 5분만에 달려오는 치킨과 족발의 유혹 앞에 흔들리고 있다. 야식은 이제 ‘밤참’의 수준을 넘어 ‘건강의 적 1호’로 떠올랐다.

야식과 잦은 회식에 병드는 몸

키 168㎝, 체중 46㎏의 여대생 홍모(23)씨. 모델 같은 S라인 몸매를 자랑하지만 그녀에겐 비밀이 있다. 홍씨는 아침과 점심은 거의 거르지만 저녁때만 되면 딴 사람이 된다. 밤 9시가 지나면 애피타이저로 아이스크림을 먹고, 주식으로 라면을 끓여 밥까지 말아 먹는다. 배가 부르면 ‘과식을 했다’는 죄책감에 괴로워하다가 먹은 것을 토한다. 이런 생활을 1년 이상 해온 그녀는 ‘거식증’ 진단을 받고 현재 치료를 받고 있다.

대학 졸업 후 대기업에 취직해 1년 만에 체중이 17㎏ 늘어난 박모(27)씨. 직장에서의 잦은 회식에 밤 11시 넘어 퇴근한 뒤 스트레스에 우울한 기분을 먹는 것으로 달랬던 게 원인이었다. 남들이 뚱뚱해진 자신을 비웃는다는 피해망상까지 생긴 박씨는 얼마 전 직장을 그만뒀다.

-

100명 중 1명 야식증후군 환자

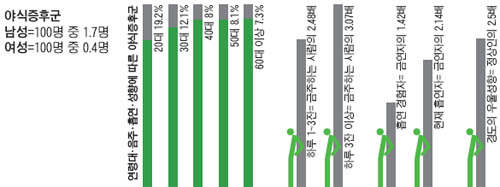

한림대 성심병원 가정의학과 박경희 교수팀이 성인 1087명을 조사한 결과 10명 중 1명은 ‘야식경향’을 갖고 있으며, 100명 중 1명은 ‘야식증후군(night eating syndrome)’ 환자였다. 야식경향(evening hyperphagia)은 저녁 식사와 그 뒤에 먹는 음식의 열량이 하루 총 섭취량의 50%를 넘는 것을 말한다.

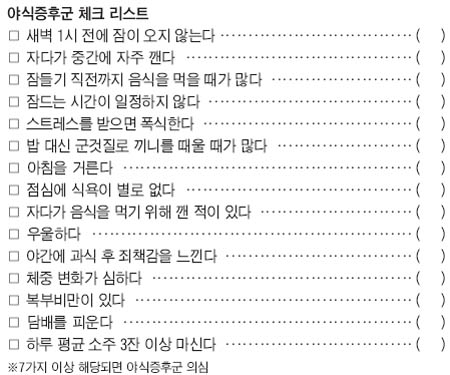

여기에 ▲아침에 식욕이 없고 ▲잠이 안 오는 증상이 추가되면 ‘야식증후군’으로 분류된다. 주목해야 할 것은 20~30대가 야식을 가장 많이 한다는 것. 박 교수팀 조사에서는 20대 5명 중 1명꼴(19.2%)로 야식 경향을 보였다. 반면 40~50대는 8%선에 그쳤다.야식이 비만의 원인이 된다는 것은 상식. 강북삼성병원 비만체형클리닉 이수옥 간호사가 비만환자 516명의 식습관을 조사한 결과에 따르면 환자 10명 중 4명(40.1%)이 야식을 하고 있었다.

미국의 의학전문지 ‘비만연구(Obesity Research)’는 치료가 잘 되지 않는 중증 비만 환자의 51~64%가 야식증후군을 갖고 있다고 밝혔다.

박경희 교수는 “야식경향을 가진 사람은 체내에 식욕을 억제하는 ‘렙틴’이 부족해 식욕이 왕성하다”며 “야식을 하지 않는 사람들에 비해 살 빼기가 더 힘들다”고 말했다.

습관적인 야식은 불면증의 원인도 된다. 야식을 먹어 장 운동이 활발해지면 자율신경계가 깨어나며 잠을 유도하는 물질인 ‘멜라토닌’ 분비가 감소한다.

이것이 반복되면 몸의 생체시계가 바뀌며 야식을 하지 않아도 밤에 멜라토닌 분비가 줄어 잠을 잘 못 이루게 된다.

예송수면센터 박동선 원장은 “불면증 환자 10명 중 2명은 야식경향이 있다”며 “잠을 못 이루면 배가 고파 음식을 먹게 되고, 그것이 불면증을 심화시키는 악순환의 고리가 형성된다”고 말했다.

왜 야식증후군에 빠져드나?

야식이 해롭다는 것을 알면서도 빠져드는 데는 몇 가지 이유가 있다. 그 첫 번째가 우울증이다. 박경희 교수팀의 연구결과에 따르면 가벼운 우울증이 있는 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 야식경향 위험이 2.5배 높았다. 우울증에서 벗어나기 위해 밤 늦게 먹는다는 것이다. 박 교수는 “심한 우울증이 있으면 아예 식욕이 떨어지지만 가벼운 우울증 단계에선 식욕이 왕성해진다”며 “야식 대신 기분전환을 할 수 있는 방법을 찾아야 하며, 경우에 따라서는 항우울제를 복용해야 한다”고 말했다.

둘째 요인은 술과 담배다. 하루에 소주 석 잔 이상을 마시는 사람은 한 잔도 마시지 않는 사람보다 야식 경향이 세 배 높았다. 알코올은 위액 분비를 자극해 식욕을 높인다. 또 담배를 피우는 사람들은 피우지 않는 사람들 보다 야식 경향이 두 배 높았다.

셋째, 직장의 잦은 회식이나 야근도 야식경향을 부추긴다. 365mc 비만클리닉 김하진 원장은 “일이 끝나 긴장이 풀리면 부교감 신경이 활성화되면서 식욕이 일어난다. 낮 시간에 서둘러 일해 일찍 퇴근하는 사람보다 밤 늦게까지 일하는 것이 미덕인 것처럼 받아들이는 직장 문화가 ‘야식 권하는 사회’에 일조하고 있다”고 말했다.

/ 글=심재훈 헬스조선 기자 jhsim@chosun.com

/ 사진=윤철규 객원기자