당뇨병 환자들 고통 한짐 덜겠네

[한겨레] 인슐린 분비 '췌도' 부작용 없이 이식! 혈당체크 손 안따도 가능!

'당뇨병 성과' 논문 잇따라

당뇨병은 우리나라 사람들의 사망원인 가운데 5위다. 만 30살 이상 10명 중 1명은 이 질환을 앓고 있다. 환자들은 잦은 혈당 검사와 인슐린 투여로 고통을 겪어야 한다. 이 당뇨병 진단과 치료에 희망을 주는 새로운 연구 성과를 낸 국내 연구진이, 논문을 화학 분야 유명 저널인 < 안게반테 헤미 > 에 잇따라 발표했다.

현택환 연구팀의 이중캡슐

면역 거부반응 안 일으키고

조영제 넣어 위치추적 가능

■ 췌도 이식·추적용 이중캡슐 개발

당뇨병 가운데 제1형은 우리 몸이 면역계 이상으로 췌장(이자)에 있는 췌도(랑게르한스섬)를 외부에서 침입한 이물질로 인식해 파괴해버리는 선천적 질병이다. 췌도는 세포 1천개 정도가 섬처럼 모여 있는 인슐린 분비기관으로, 환자들은 하루 3~4차례씩 인슐린을 공급받아야 한다. 최근 캐나다 등에서 기증받은 췌도를 이식하는 치료가 시작됐지만 면역 거부반응과 지속적인 관찰 등 넘어야 할 벽이 많다.

현택환(46) 서울대 중견석좌교수(화학생물공학부) 연구팀은 1일 미국 존스홉킨스대팀과 공동연구를 통해 자기공명영상(MRI), 컴퓨터단층촬영(CT), 초음파 등 다양한 방법으로 지속적인 모니터링이 가능하고 면역 거부반응을 일으키지 않는 췌도 이식용 고분자 이중캡슐을 개발했다고 밝혔다.

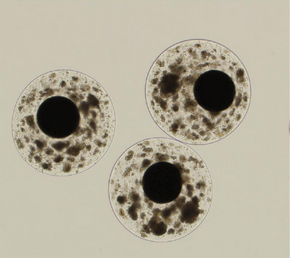

달걀노른자 같은 안쪽 캡슐에는 영상 장비로 검출할 수 있는 조영제가 들어 있고, 흰자에 해당하는 바깥쪽 캡슐에는 췌도가 들어 있다. 이중캡슐을 만드는 데는 해조류에서 추출한 천연고분자 알지네이트가 쓰인다. 자기공명영상 조영제로 쓰이는 산화철 자성 나노입자나 컴퓨터단층촬영용 금 나노입자를 알지네이트와 섞은 데에다 칼슘이온을 넣어주면 캡슐 형태의 고분자가 만들어진다. 여기에다 다시 췌도와 알지네이트를 섞고 칼슘이온을 넣으면 달걀흰자처럼 두번째 캡슐이 생성된다. 달걀 껍질에 해당하는 고분자 막에는 작은 구멍이 있어 외부에서 영양소가 들어오거나 생성된 인슐린이 빠져나가는 데는 지장이 없지만, 몸집이 큰 항체나 면역세포는 이를 뚫지 못한다.

연구팀이 당뇨병에 걸린 실험용 쥐에 췌도가 든 이중캡슐을 이식했더니 즉시 혈당 수치가 정상으로 회복됐으며 80일 동안 혈당 수치가 정상으로 유지됐다. 4개월 뒤 이중캡슐을 꺼내보니 췌도 생존율이 50% 이상이었다. 또 4개월 뒤에도 자기공명영상이나 컴퓨터단층촬영, 초음파로 이중캡슐의 위치를 계속 추적할 수 있었다.

현택환 교수는 "조영제와 췌도를 하나의 캡슐에 넣는 방법은 학계에 이미 보고된 것이지만 생존율이 많이 떨어지는 한계가 있었다"며 "논문의 제1저자인 김재윤 박사(하버드대 메디컬스쿨 박사후과정)의 '콜럼버스 달걀' 같은 발상이 좋은 결과를 냈다"고 말했다. 연구 성과는 < 안게반테 헤미 > 3월호에 표지논문으로 실렸다.

윤현석 연구팀의 혈당측정법

피부에 탄소나노튜브 이식

장기간 걸쳐 당수치 관찰

■ 혈액 채취 없이 혈당 검사

윤현석(34) 전남대 고분자·섬유시스템공학과 교수와 미국 매사추세츠공대 공동연구팀은 혈액 채취 없이 광학적인 방법으로 몸속 혈당의 농도를 측정할 수 있는 기술을 개발했다.

당뇨병 환자들은 하루에 두어 차례씩 효소를 이용한 전기화학적 방법으로 혈당을 재야 한다. 직접 혈액을 채취해야 하고 채취용 침을 매번 바꿔야 하는 불편이 따랐다. 연구팀은 글루코스바인딩 단백질(GBP)이 당(글루코스)과 결합할 때 약 36도 정도 회전하는 성질과 단일벽탄소나노튜브(SWCNT)가 각도에 따라 발생하는 형광의 세기가 달라진다는 데 착안했다. 단일벽탄소나노튜브는 그래핀 같은 단원자 탄소층을 관처럼 말아 만든 탄소나노튜브를 말한다. 연구팀은 수용성 고분자를 이용해 글루코스바인딩 단백질을 단일벽탄소나노튜브에 부착하고, 이 용액을 '모세관 투석 튜브' 캡슐에 넣은 뒤 당과의 반응을 관찰했다. 또 형광의 세기를 재어 당의 농도를 반복적으로 측정했다.

윤현석 교수는 "10마이크로미터 정도의 모세관에 넣어 피부 표피에 이식하면 장시간에 걸쳐 직접 혈액을 채취하지 않고 형광을 측정함으로써 당 수치를 알아낼 수 있을 것"이라고 말했다. 연구팀 논문은 윤 교수와 매사추세츠공대(MIT)의 안진호 연구원(박사후과정)을 공동 제1저자로 < 안게반테 헤미 > 2월호에 실렸다. 이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

'당뇨병 성과' 논문 잇따라

당뇨병은 우리나라 사람들의 사망원인 가운데 5위다. 만 30살 이상 10명 중 1명은 이 질환을 앓고 있다. 환자들은 잦은 혈당 검사와 인슐린 투여로 고통을 겪어야 한다. 이 당뇨병 진단과 치료에 희망을 주는 새로운 연구 성과를 낸 국내 연구진이, 논문을 화학 분야 유명 저널인 < 안게반테 헤미 > 에 잇따라 발표했다.

현택환 연구팀의 이중캡슐

면역 거부반응 안 일으키고

조영제 넣어 위치추적 가능

당뇨병 가운데 제1형은 우리 몸이 면역계 이상으로 췌장(이자)에 있는 췌도(랑게르한스섬)를 외부에서 침입한 이물질로 인식해 파괴해버리는 선천적 질병이다. 췌도는 세포 1천개 정도가 섬처럼 모여 있는 인슐린 분비기관으로, 환자들은 하루 3~4차례씩 인슐린을 공급받아야 한다. 최근 캐나다 등에서 기증받은 췌도를 이식하는 치료가 시작됐지만 면역 거부반응과 지속적인 관찰 등 넘어야 할 벽이 많다.

현택환(46) 서울대 중견석좌교수(화학생물공학부) 연구팀은 1일 미국 존스홉킨스대팀과 공동연구를 통해 자기공명영상(MRI), 컴퓨터단층촬영(CT), 초음파 등 다양한 방법으로 지속적인 모니터링이 가능하고 면역 거부반응을 일으키지 않는 췌도 이식용 고분자 이중캡슐을 개발했다고 밝혔다.

달걀노른자 같은 안쪽 캡슐에는 영상 장비로 검출할 수 있는 조영제가 들어 있고, 흰자에 해당하는 바깥쪽 캡슐에는 췌도가 들어 있다. 이중캡슐을 만드는 데는 해조류에서 추출한 천연고분자 알지네이트가 쓰인다. 자기공명영상 조영제로 쓰이는 산화철 자성 나노입자나 컴퓨터단층촬영용 금 나노입자를 알지네이트와 섞은 데에다 칼슘이온을 넣어주면 캡슐 형태의 고분자가 만들어진다. 여기에다 다시 췌도와 알지네이트를 섞고 칼슘이온을 넣으면 달걀흰자처럼 두번째 캡슐이 생성된다. 달걀 껍질에 해당하는 고분자 막에는 작은 구멍이 있어 외부에서 영양소가 들어오거나 생성된 인슐린이 빠져나가는 데는 지장이 없지만, 몸집이 큰 항체나 면역세포는 이를 뚫지 못한다.

연구팀이 당뇨병에 걸린 실험용 쥐에 췌도가 든 이중캡슐을 이식했더니 즉시 혈당 수치가 정상으로 회복됐으며 80일 동안 혈당 수치가 정상으로 유지됐다. 4개월 뒤 이중캡슐을 꺼내보니 췌도 생존율이 50% 이상이었다. 또 4개월 뒤에도 자기공명영상이나 컴퓨터단층촬영, 초음파로 이중캡슐의 위치를 계속 추적할 수 있었다.

현택환 교수는 "조영제와 췌도를 하나의 캡슐에 넣는 방법은 학계에 이미 보고된 것이지만 생존율이 많이 떨어지는 한계가 있었다"며 "논문의 제1저자인 김재윤 박사(하버드대 메디컬스쿨 박사후과정)의 '콜럼버스 달걀' 같은 발상이 좋은 결과를 냈다"고 말했다. 연구 성과는 < 안게반테 헤미 > 3월호에 표지논문으로 실렸다.

윤현석 연구팀의 혈당측정법

피부에 탄소나노튜브 이식

장기간 걸쳐 당수치 관찰

■ 혈액 채취 없이 혈당 검사

윤현석(34) 전남대 고분자·섬유시스템공학과 교수와 미국 매사추세츠공대 공동연구팀은 혈액 채취 없이 광학적인 방법으로 몸속 혈당의 농도를 측정할 수 있는 기술을 개발했다.

당뇨병 환자들은 하루에 두어 차례씩 효소를 이용한 전기화학적 방법으로 혈당을 재야 한다. 직접 혈액을 채취해야 하고 채취용 침을 매번 바꿔야 하는 불편이 따랐다. 연구팀은 글루코스바인딩 단백질(GBP)이 당(글루코스)과 결합할 때 약 36도 정도 회전하는 성질과 단일벽탄소나노튜브(SWCNT)가 각도에 따라 발생하는 형광의 세기가 달라진다는 데 착안했다. 단일벽탄소나노튜브는 그래핀 같은 단원자 탄소층을 관처럼 말아 만든 탄소나노튜브를 말한다. 연구팀은 수용성 고분자를 이용해 글루코스바인딩 단백질을 단일벽탄소나노튜브에 부착하고, 이 용액을 '모세관 투석 튜브' 캡슐에 넣은 뒤 당과의 반응을 관찰했다. 또 형광의 세기를 재어 당의 농도를 반복적으로 측정했다.

윤현석 교수는 "10마이크로미터 정도의 모세관에 넣어 피부 표피에 이식하면 장시간에 걸쳐 직접 혈액을 채취하지 않고 형광을 측정함으로써 당 수치를 알아낼 수 있을 것"이라고 말했다. 연구팀 논문은 윤 교수와 매사추세츠공대(MIT)의 안진호 연구원(박사후과정)을 공동 제1저자로 < 안게반테 헤미 > 2월호에 실렸다. 이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

'당뇨조절 > 당뇨조절및 치료' 카테고리의 다른 글

| 당뇨병환자 흡연, 혈당 상승 (0) | 2011.03.28 |

|---|---|

| 식당서 간호사 응급처치로 당뇨환자 구해 (0) | 2011.03.06 |

| 함께 당뇨병 퇴치해요 (0) | 2010.12.15 |

| 1형당뇨병 치료에 새로운 전기 (0) | 2010.09.27 |

| 무서운 당뇨발…무더위가 천적" (0) | 2010.09.27 |