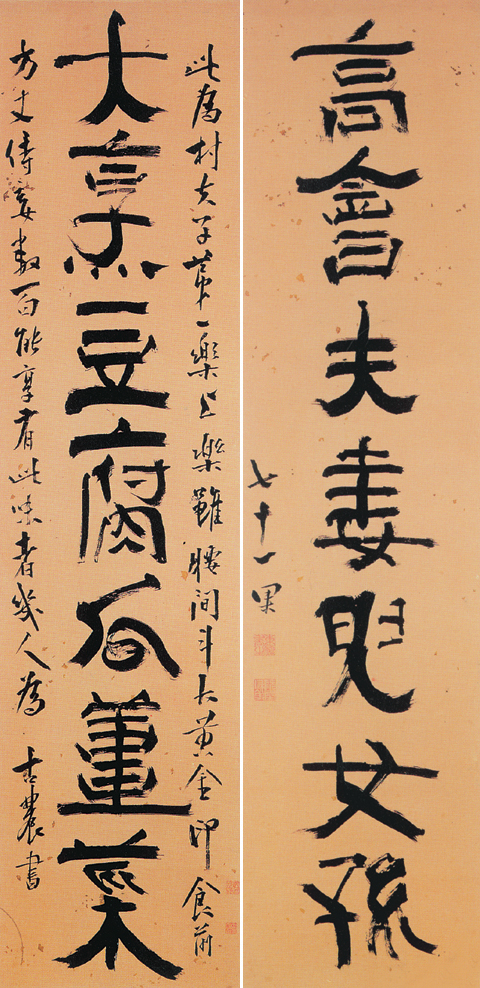

추사(秋史) 김정희(金正喜·1786~1856)의 예서(隸書) ‘침계(木岑溪·사진)’는 물푸레나무 ‘침(木岑)’의 나무목변 크기를 확 줄이고 시내 ‘계(溪)’의 삼수변은 힘줘 강조를 한, 그림 같은 글씨다. 간송미술관의 올가을 정기전시인 ‘추사 150주기 기념전’(29일까지·02-762-0442)에서는 서툰 듯 하면서 회화성 짙은 추사체가 실제 어떤 것인지 여러 작품을 통해 눈으로 확인할 수 있다. ‘木岑溪’ 옆에 나란히 전시된 중국인 섭지선(葉志詵)의 글씨에서는 ‘침’자의 모든 획이 균일하고 반듯해 조형적인 재미가 덜하다. 추사의 자유분방한 멋을 깨닫게 해주려고 같은 시기 중국 작품들을 함께 수집해 놓은 이 미술관의 설립자 간송(澗松) 전형필(全鎣弼·1906~1962)의 뜻에 고개가 끄덕여진다.

추사는 24세 때 동지부사(사신)인 아버지를 따라 중국 연경에 가 머물면서 두 달 여 동안 청나라의 학자이자 서예가인 옹방강(翁方綱) 밑에서 공부했다. 옹방강은 이전 왕희지체인 ‘반듯한 글씨’ 대신 ‘어린아이의 천진난만함’을 글씨에 집어 넣은 ‘신서예이론’을 시작한 학자다. 하지만 옹방강이 막상 이론에 딱 맞는 글씨체는 별로 만들어내지 못한 데 비해 추사는 그 이론을 가장 잘 보여주는 글씨를 여럿 써냈다. 간송미술관 한국민족미술연구소의 최완수 실장은 “추사는 외래문화를 배운 뒤 그보다 수준이 높은 우리 것을 만들어냈기에 참된 세계화에 성공한 학자”라고 말한다. 추사의 의미가 오늘에도 되새겨지는 이유다.

1층에 전시된 추사의 행서(行書)와 예서(隸書)가 ‘그림 같은 글씨’라면 2층에 전시된 난(蘭) 그림은 붓을 단순하게 놀린 ‘글씨 같은 그림’이다. 이슬의 무게에 눌려 머리가 옆으로 휜 꽃대와 단출한 잎새는 추사가 즐겨 그렸던 소재다. 추사 그림 맞은 편에 전시된 이하응의 묵란(墨蘭) 여섯 점을 보면 이하응이 추사의 스타일을 배웠으되 추사에게서 “난초 그림은 최고”라는 평을 들었던 이유를 알 수 있다. 추사를 ‘19세기의 대표적 지식인’이라는 추상적인 대상으로만 알고 있을 게 아니라, 대표작품들을 여러 점 보면서 그를 느껴볼 수 있는 전시다.

|

|

◆추사체를 알려면 서예사를 알아야=중국 후한 시대의 지필묵 발명과 개량은 운필의 자유로움을 가져왔다. 서예예술은 좌우 삐침과 돋우는 법에 따라 다양한 양식이 출현하면서 곧 그 절정에 이르게 됐다. 초서와 해서도 발전하게 된다. 간송미술관 최완수 연구실장은 단정하고 고르게 쓰는 서체가 왕희지(307∼365)에 이르러 완성됐다고 말한다. 그를 서성(書聖)으로 부르는 이유다.

사람들은 왕희지 글씨를 교본으로 삼았다. 두세 번 필사과정에서 자연스럽게 모본과 점점 글씨체가 달라지게 되는 것은 당연지사. 청대에 들어 옹방강(1733∼1818)의 비학(碑學)운동은 이런 배경에서 출발하고 있다. 왕희지 전적이 없는 상황에서 비문의 서체 연구가 대안이 됐던 것이다. 비학연구는 천진하고 졸박한 조형을 강조한 후한시대의 글씨를 새롭게 바라보는 계기가 됐다. 왕희지 절대론에서 벗어나 옹방강은 신서예이론을 주창하게 된다. 이즈음 추사는 연경서 옹강방과 조우하게 된다. 최 실장은 “옹강방의 이론을 현실적으로 구현한 것이 추사체”라고 강조한다.

◆청나라 서예계 추사글씨 얻으려고 안달=추사는 30대 후반에 나름의 서체 골격을 만들어 가고 있었다.

당시 청나라 서예계는 비학파의 이상이 추사에게서 구현됐음을 실감하고 너나없이 추사에 눈독을 들였다. 심지어 급진적 비학파의 대부였던 등석여의 아들은 선친의 묘지명을 추사에게 받으려고 백방으로 애를 썼다. 추사에게 편지를 써서 답장을 받는 형식으로 추사글씨를 얻는 이들도 많았다. 추사체는 비학파의 이상적인 경지를 이룩한 결정판으로 여겨졌다.

◆추사체의 진면목=흔히들 추사체하면 서툴고 졸박한 맛을 꼽는다. 최 실장은 “옹강방은 졸박미를 추구했으나 후덕한 맛에 머물렀다”고 평가한다. 실제로 그의 글씨엔 중국인 특유의 느글느글한 기름기가 느껴진다. 옹강방은 졸박미를 말했지만 말에 그치고 만 꼴이다. 추사에겐 한국의 화강암 지형 같은 암석기질이 느껴진다. 추사는 먹을 금같이 섰다. 추사 특유의 그림 같은 글씨는 서예사를 꿰뚫는 연구를 통해서 얻어진 것이다. 난 그림 등도 글씨 쓰듯 그렸고 예서 쓰듯 붓질을 운용했다. 그림과 글씨는 하나였던 것. 그렇게 본질을 추출했다.

'문화,예술 > 서예실' 카테고리의 다른 글

| 석산 강창화 글씨 (0) | 2006.12.15 |

|---|---|

| 석산 강창화 글씨 (0) | 2006.12.15 |

| 2006 대구서예대전 대상작 자격시비 (0) | 2006.12.15 |

| 예당 허회태(전서) (0) | 2006.12.15 |

| 예당 조용선 (한글) (0) | 2006.12.15 |