|

|

|

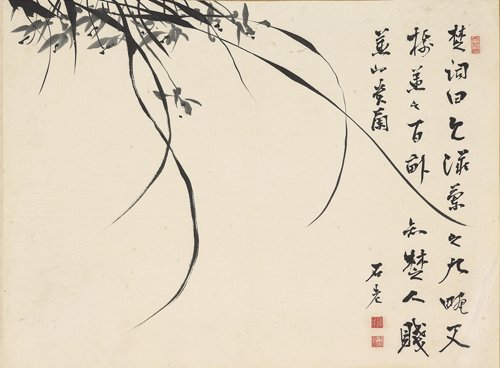

흥선대원군의 묵란첩. |

|

|

|

흥선대원군 이하응의 병란도(왼쪽), 정학준의 매죽기석도. |

|

| 안중식의 노안도, 황철의 봉황도, 정학수의 하일산장도(왼쪽부터). |

|

| 김규진의 월하죽림도. |

|

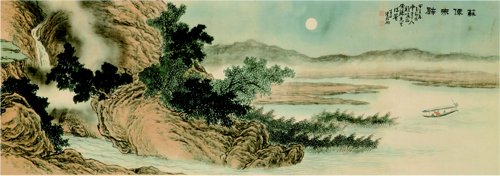

| 이용우의 소선적벽도. |

근대 전통회화는 진부한 소재와 안이한 필묵의 표현방식으로

나른하고 쇠잔하기까지 하다는 평가를 받아왔다.

우리나라 근대 전통회화에 대한 이러한 선입견을 깨뜨릴 수 있는 서화전이 마련돼

주목을 끌고 있다.

소격동 학고재는 흥선대원군이 활동했던 1880년부터 일제 말기인 1940년대까지의

37명의 서화 작품 120여점으로 ‘한국 근대서화의 재발견’전을 열고 있다.

지난 7일 개막한 이번 전시는 학고재 우찬규 대표의 10년 집념의 결과다.

우리것에 대한 남다른 애착을 보여온 우 대표는

지난 10년 동안 틈틈이 일본 화랑가에서 유통되고 있는 우리의 전통 서화 작품들을 수집해왔다.

우 대표는 “지난 10년동안 수집한 500여점 중 120점을 선별해 내놓았다”며

“일본에는 크고 작은 옥션들이 많은데 그런 곳에 나온 작품을 사거나

우리 서화를 많이 소유하고 있는 컬렉터를 통해 수집했다”고 설명했다.

그는 “일본인이 좋아했던 조선인들의 그림이 흘러나와

상업화랑으로 집약됐기 때문에 수집과정에 별다른 어려움은 없었다”며

“작품을 수집하는 과정에서 우리가 우리의 전통 서화를

너무 방치했다는 생각이 들었다”고 덧붙였다.

그는 “우리 역사의 암흑기에 그려진 작품들을 보면서

경제적으로 어려운 시기를 극복하자는 의미에서

기축년 새해를 맞아 전시를 연 것”이라며

“낱개로 작품을 판매하지는 않을 생각이지만 전체를 가져가 미술관을 한다면

기증하거나 팔 계획이다.

지자체 미술관에서 가져 갔으면 하는 바람”이라고 밝혔다.

일본 미술계에 우리의 전통 서화가 넘쳐난 것은 같은 시기에

조선의 서화를 좋아했던 부류가 있었기 때문이라는 게 우 대표의 말.

‘유현재’라는 당호를 가지고 있는 일본인 컬렉터는

교토에서 화랑을 경영한 경험이 있는데

뛰어난 컬렉션 감각으로 조선 서화를 사모았다고 한다.

이번 전시의 화제작인 흥선대원군 이하응(1820∼1898)의 서첩을 비롯해

최초로 사진관을 연 서화가 김규진(1868∼1933)의

10폭 대나무 병풍 작품(‘월하죽림도’) 등이 바로 그것들.

이하응의 10폭 ‘묵란첩’은 33.5×44.5cm 크기의 화폭을 이어 붙인

독특한 것으로 일반에 처음 공개되는 희귀 작품이다.

추사로부터 격찬을 받을 정도로 묵죽도에 능했던 이하응은

주로 정치자금을 목적으로 난 그림을 그려 판 것으로 알려져 있다.

다양한 작품 구성이 특징인 이번 전시에는

근대사의 아픔을 살펴볼 수 있는 작품들도 등장해 눈길을 사로잡는다.

그림을 그리고 글씨를 써 항일군 자금을 마련한

김진우(1882∼1950)의 작품(월하죽림도)이 있는가 하면

친일파 이완용이 제시를 쓴 김응원(1855∼1921)의 작품(‘묵란도’)도 감상할 수 있다.

또 개화파 김옥균(1851∼1894) 박영효(1861∼1939)의 글씨를 비롯해

정부의 극비지령을 받아 이 두 사람을 암살하려다 실패한

지운영(1852∼1935)의 서화를 비교해 감상하는 재미도 쏠쏠하다.

이번 전시를 기획한 이태호 명지대 교수(미술사학과)는

“근대 서화는 소재가 봉건적이고 고루해 내용적으론 근대성은 없지만

파격적 화면 구성과 활달한 필묵법 등 개성미를 통해

형식적 변화를 꾀하려는 노력들이 돋보인다”고 평가했다.

그는 “되돌아보고 싶지 않은 시기였기에 근대 서화 연구도 뒷전으로 밀릴 수밖에 없었지만

개성적 작가들의 서화활동은 간과해선 안될 것”이라고 강조했다.

이 교수는 “이번 전시 작품을 살펴보면서 추사 김정희의 영향력이

근대에도 미치고 있음을 발견할 수 있었다”며

“이 시기를 통해 매란국죽의 사군자가 동양화의 기초처럼 인식됐고

사군자라는 말도 정립됐다”고 말했다.

전시는 1월24일까지. (02)739-4937

스포츠월드 강민영 기자 mykang@sportsworldi.com

'문화,예술 > 서예실' 카테고리의 다른 글

| 서각작품 幽香 (0) | 2009.03.31 |

|---|---|

| 山 中 問 答 (0) | 2009.03.31 |

| 水仙花(수선화)/秋史 金正喜 (0) | 2009.03.27 |

| 同心草. 꽃 피어도 함께 바라볼 수 없고 / 薛濤(唐:770~830) (0) | 2009.03.27 |

| 옛선조들의 시조 (0) | 2009.03.27 |