-

정수홍(가명·34)씨는 올 초 다리에 심한 화상을 입어 입원했다. 그러나 정씨는 “다리를 절단해야 한다”는 의사의 말을 듣고 깜짝 놀랐다. 화상 때문이 아니라 당뇨병이 오래 진행돼 합병증으로 절단해야 한다는 말이었다. 정씨는 “한 번도 당뇨병 검진을 받은 적이 없어 이렇게 심각한 줄은 전혀 몰랐다”고 말했다. 정씨는 현재 인슐린과 혈당 강하제 치료를 받고 있다.

정씨처럼 우리나라 대부분의 사람들은 자신이 당뇨병에 걸린 사실을 모른 채 지내고, 합병증을 막기 위한 병원들의 환자 관리도 엉망이다. 당뇨병 환자가 해마다 10%씩 늘어나 우리나라가 ‘당뇨 왕국’이 되고 있는 이유다.

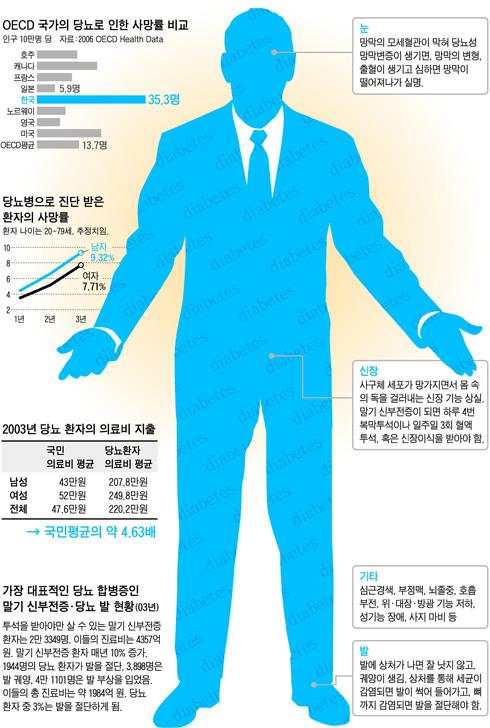

문제는 매년 30여만명씩 당뇨병 환자가 새로 생기는데도 제대로 관리가 안 되는 점이다. 당뇨병의 기본 진료가 부실한 데다 예방 교육이 부족하고, 정부 예산 지원도 미비한 점 등 3중고(3重苦)가 원인이라고 전문가들은 지적하고 있다. 당뇨병에 걸리면 합병증으로 발 절단이나 실명(失明)뿐만 아니라, 만성 신부전증·심장질환·뇌졸중 등 연쇄적으로 다른 질병까지 일으킨다. 비정상적으로 높은 농도의 혈당이 피를 타고 온 몸을 돌려 혈관이나 신경을 갉아 먹기 때문이다.

그러나 건강보험심사평가원 조사 결과에 따르면 당뇨병 환자 중 발 검사를 6개월에 1번 이상 받은 환자는 100명 중 1명꼴(0.72%)도 채 안 됐다. 실명(失明)을 막기 위해선 눈 검사를 2년에 한 번 이상해야 하는데, 전체 환자의 6%만 눈 검사를 했을 뿐이다.

-

미국이나 호주, 일본 등 선진국들은 국가 차원에서 당뇨병에 대처하고 있다. 미국은 1997년‘국가 당뇨 예방프로그램(NDEP)’을 만들고, 일본도 ‘건강일본 21’정책을 통해 적정 체중 유지율과 1일 평균 보행량 등을 조사해 대책을 마련하고 있다.

우리도 2002년에 고혈압·당뇨병 환자를 함께 관리하는 ‘국민건강증진종합계획’을 발표했지만 프로그램 총예산이 고작 68억원밖에 안 된다. 이 예산으로는 전국 251개 보건소에서 ‘고혈압·당뇨교실’을 여는 정도로 만족할 수밖에 없다.

이로 인한 부담은 국민 전체 의료비 부담으로 이어지고 있다. 1인당 연간 총치료비는 220만원이다. 건강보험심사평가원 김재용 연구원은 “당뇨병 교육이나 관리에 1달러를 쓰면 입원비 3달러를 줄일 수 있다는 연구 결과처럼 우리도 예방 대책을 서둘러 마련해야 한다”고 말했다.

/김동섭 기자 dskim@chosun.com